浴槽から木曽川と「木曽の桟」を眺める

都道府県別で、“温泉数・全国第2位”の温泉天国・長野県! 気軽にふらりと立ち寄れる「日帰り温泉」を中心に紹介する企画『日帰り温泉ナビ』。今回は長野県木曽郡上松町の「桟温泉旅館」をレポート。

中山道の絶叫ポイント!?「木曽の桟」

木曽の桟かけし世も〜♪

と、長野県歌『信濃の国』の4番にも歌われている「木曽の桟(かけはし)」の“桟”とは、切り立った崖に沿って、棚のように作られた道=桟道(さんどう)のことだ。

かつて「木曽の棧、太田の渡し、碓氷峠がなけりゃよい」と言われた中山道の3大難所であり、その恐ろしさ故に、この地を訪れた歌人や俳人による作品も数多く残されている。

「桟や いのちをからむ つたかずら」芭蕉

「かけはしや あぶない処に 山つつじ」子規

つまり木曽の桟は現在で言うとことの“絶叫ポイント”であり、今でもその遺構を、長野県木曽郡上松町の旧国道19号線で見ることができる。

木曽川沿いの中山道(旧国道19号線)にある赤い橋が目印

赤い橋のたもと、道路の右側に・・・

「木曽の桟は対岸からご覧ください」という案内があった

赤い橋を渡る途中で振り向いて見ると・・・

木曽の桟が見える・・・(今では全然怖そうに見えないけど)石垣がその遺構だ

木曽川を挟み対岸からみた眺め

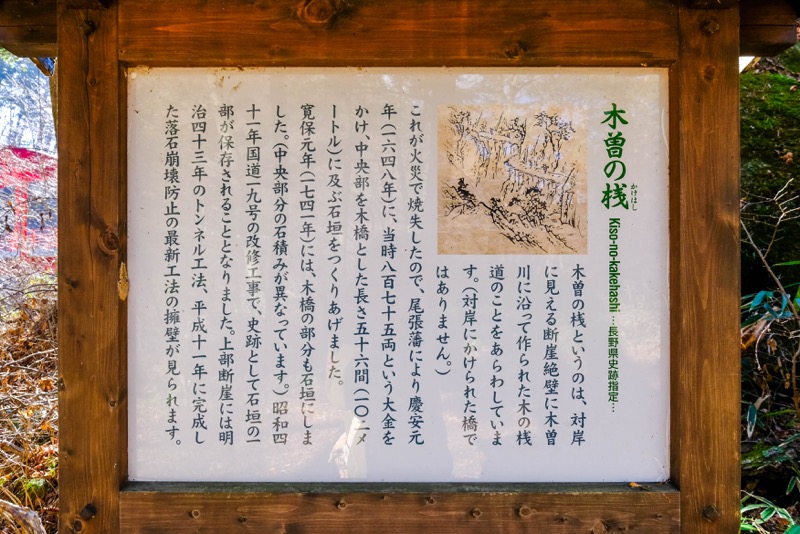

対岸には木曽の桟について解説した案内板があった

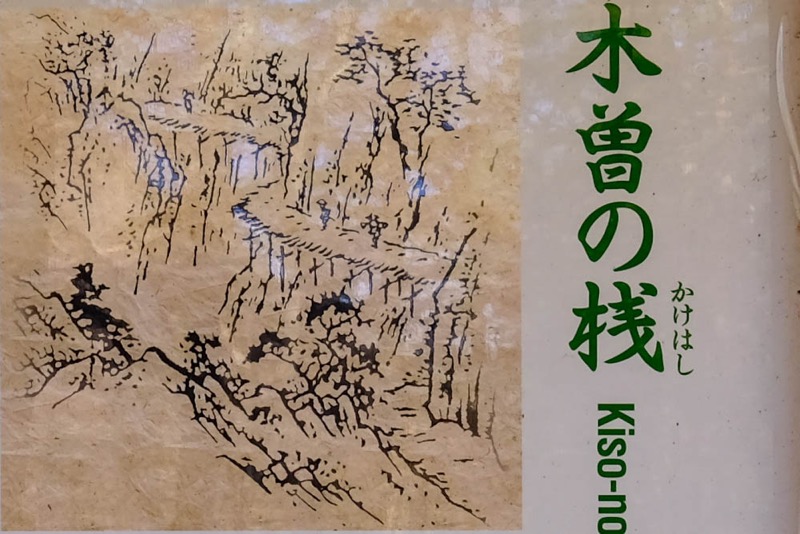

“桟”の図版が入った案内板

図版を拡大・・・現在の感覚だとちょっと信じられないような道だ

案内板で解説されていたことを要約すると・・・

- かつて木曽の桟は、木曽川に沿って続く断崖絶壁に作られた木製の桟道だった

- 桟道は、岩の間に丸太と板を組み、藤づるなどで結わえて作られていた

- しかし、江戸時代に通行人の使用していた“たいまつ”によって焼失

- 尾張藩(※木曽は尾張藩の領地だった)によって、102mに及ぶおよぶ石垣と木の橋がかけられた

- 1911(明治44)年、国鉄中央線の工事により木の橋が取り除かれる

- 1966(昭和41)年、国道19号線の改修工事で、史跡として石垣の一部が保存され現在に至る

という歴史を持つそうだ。

じっくりと眺めると、まるで城郭のようにも見えてくる

石垣を眺めつつ悠久の歴史(絶叫ポイント)に思いを馳せていると・・・ん? 何だあれ・・・

桟の上部に何かあるような・・・

窓だ!・・・もしかして廃墟となったホテルとか!?

とても気になるが、誰かに聞いてみようと思ってもあたりに人はいない・・・よし。温泉で聞いてみることにしよう!

![[Y]山側](http://yama-gawa.com/wp-content/uploads/2018/01/logo_ya.png)