杜氏が説明してくれる酒蔵見学

さて、そうこうしてるうちに、酒蔵見学の時間となった。

多くのお客さんが参加

酒蔵を入ったところに樽酒が積まれていた

酒蔵の内部を案内してくれるのは杜氏の沓掛浩之(くつかけ・ひろゆき)さんだ。

身振り手振りを交え、わかりやすい言葉で丁寧に説明してくれる

酒蔵には必ずあるという神棚

沓掛さんの話はとにかくわかりやすい。例えば神棚の話。

ほとんどの酒蔵で祭られているのは、京都・嵐山にある“お酒の神様”で「日本第一酒造之神」と仰がれる松尾神社だ。

その昔、酒蔵が“女人禁制”だったのは、松尾神社の神様が女神で女性が蔵に入るとやきもちを焼いて事故が起こることが多かった・・・と伝えられているとのことで、近年までそうしたしきたりがずっと守られてきたとのこと。

無論、現在の酒造りの現場では女性の杜氏や蔵人が活躍している。伝統とはかくあるべきで、大切にするべきことは守り、かつその時代に合わせていくことが重要だと思う。

また、福無量という名前には「福が限りなくありますように」という願いが込められている、とのことで「では、文字をよく見てください」と言うのだが・・・はて?

“無”の縦線が3本なのだ

これは“四=死”を連想するという、極めて日本的な縁起担ぎなのだが、沓掛さんは「飲み会でうちの酒を飲む時にうんちくとして語ってください(笑)」と、お客さんたちから笑いをとっていた。

地元の清酒のことを“地酒”と呼んだりもするが、このように地酒を愛する地域の方々とのコミュニケーション能力も抜群だった。

説明に引き込まれるお客さんたち

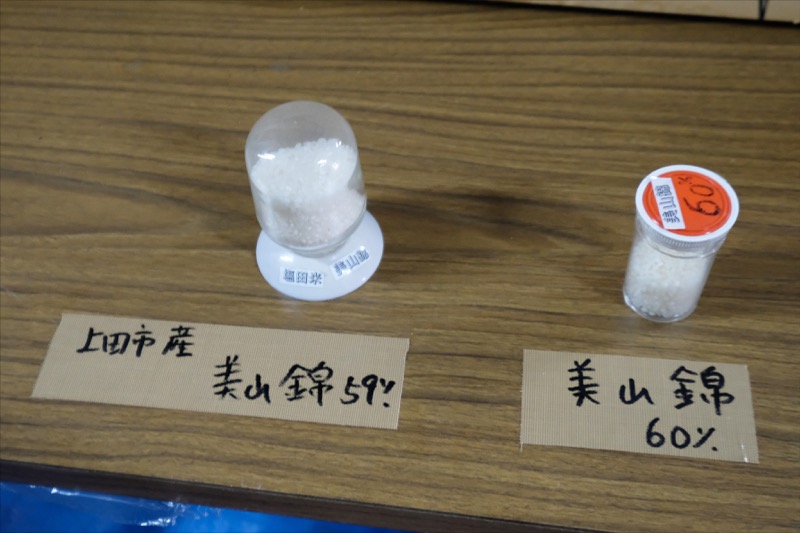

上田市産の酒米「美山錦」だけを使った「郷の舞」という銘柄もあるそうだ

昔ながらの絞り器。その形から槽(ふね)と呼ばれる

沓掛さんによると、かつてはこの槽を使いもろみを絞るのが、蔵人たちに一番人気のある作業だったそう。その理由は・・・言わずもがな「利き酒ができるから(無断で)」

現在では、銘柄によって絞り方を変えているそうで、自動圧搾機など効率的な方法も取り入れつつ、前述した“袋吊り”など、製品に合わせた絞り方が行われているそうだ。

30分ほどで酒蔵見学は終了。ありがとうございました!

杜氏の沓掛さんだが、なんと1989(昭和64)年生まれの29歳。この300年を超える老舗の酒蔵において新進気鋭の杜氏なのだ。

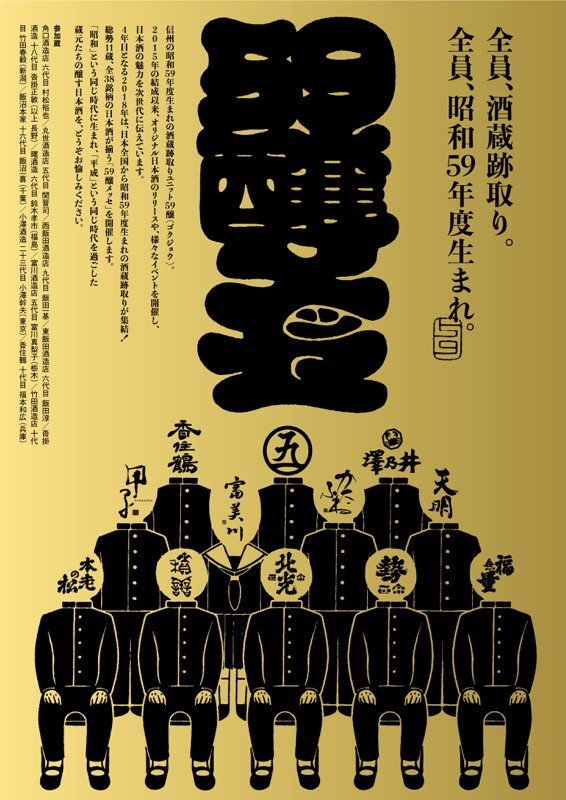

そして沓掛酒造は、「59醸(ごくじょう)」という、昭和59年度生まれの信州の5つの酒蔵の跡取りたちによる“日本酒の良さを伝えていくユニット”に参加している(※杜氏の沓掛浩之のお兄さんである18代目の沓掛正敏(くつかげ・まさとし)さんが、昭和59年生まれ)

金ピカな「59醸」のチラシ(画像:59醸Webサイトより)

59醸は「この年代だから造れるモノを生み出そう」という思いから結成されたそうだ。

各酒蔵が共同でメンバーが40歳(2025年)になるまでの10年間、毎年テーマを変えたオリジナルの日本酒を作ったり、さまざなイベント開催して、伝統ある日本酒文化を次の世代に継承していくとのこと。こちらの取り組みにも期待したい。

沓掛酒造「蔵開放2018」。堪能させてもらいました!

終わりに

「蔵開放2018」は、あいにくの天候ではあったが雨の匂いも酒の肴になるほどハッピーな空間だった。

沓掛酒造では、新たなことに積極的に取り組む若い世代たちによる酒造りが行われていた。そして「59醸」も気になる。

どうやら信州の酒蔵は静かに変革の時を迎えているようだ。彼らが見据える「その先」のアイデアを聞きたくなる。そんな取材だった。

帰り道。雨に濡れるアヤメが美しかった・・・酔ってるせいもあるのかな?

関連情報

- 沓掛酒造株式会社

長野県上田市下塩尻35

TEL:0268-22-1903 FAX:0268-25-4724 - 直売店「郷の蔵」

長野県上田市下塩尻36

TEL:0268-21-9232(酒蔵見学・観光受付)FAX:0268-21-3507 - 59醸(ごくじょう)

![[Y]山側](http://yama-gawa.com/wp-content/uploads/2018/01/logo_ya.png)