かつて「春の小川」に歌われた風景とは?

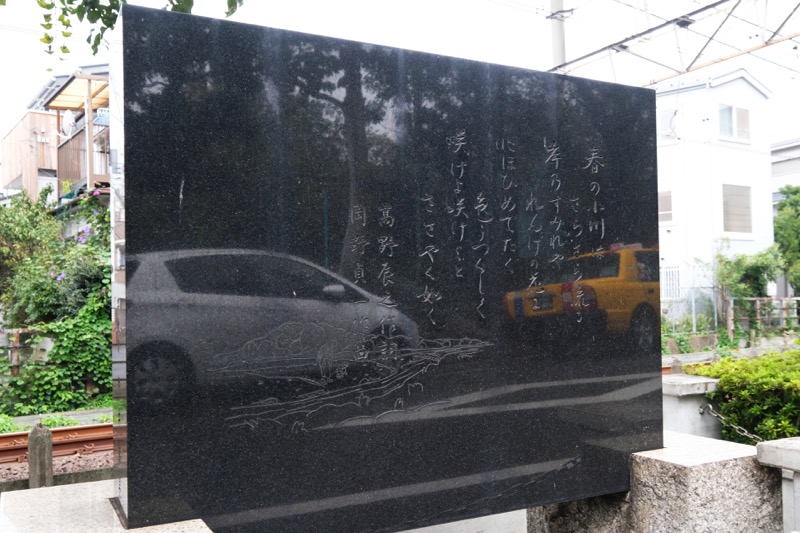

「春の小川記念碑」が建っていた

記念碑にはこのように書かれている。

表記の詩は大正元年に高野辰之博士がこの下に流れていた宇田川の支流河骨川の岸べを散策し作詞したものです

そのことを後世に伝えるためにこの碑を建立します

裏側には『春の小川』の歌詞が刻まれていた

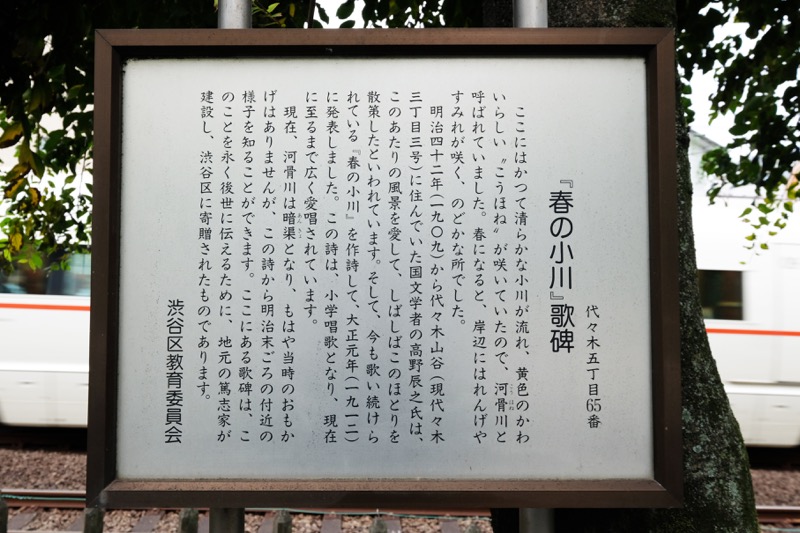

近くには記念碑についての解説がある

『春の小川』歌碑

ここにはかつて清らかな小川が流れ、黄色のかわいらしい“こうほね”が咲いていたので、河骨川と呼ばれていました。春になると、岸辺にはれんげやすみれが咲く、のどかな所でした。

明治四十二年(一九〇九)から代々木山谷(現代々木三丁目三号)に住んでいた国文学者の高野辰之氏は、このあたりの風景を愛して、しばしばこのほとりを散策したといわれています。そして、今も歌い続けられている『春の小川』を作詞して、大正元年(一九一二)に発表しました。この詩は、小学唱歌となり、現在に至るまで広く愛唱されています。

現在、河骨川は暗渠となり、もはや当時のおもかげはありませんが、この詩から明治末ごろの付近の様子を知ることができます。ここにある歌碑は、このことを長く後世に伝えるために、地元の篤志家が建設し、渋谷区に寄贈されたものであります。(※文字強調と着色は筆者)

コウホネの花(画像:Image by KENPEI. Licensed under the terms of cc-by-2.1-JP)

なるほど。河骨川は花の名前から名付けられていたのか・・・

出身地である長野県中野市を離れて東京で暮らす高野が、春になって草花が生い茂った近所の小川を散策するというのは、なんとも郷愁を誘う光景だ。

当時、ここにはどんな風景が広がっていたのだろう・・・

さて、さらに「春の小川」をたどっていこう!

歌碑のそばには「春の小川を守る会」と書かれた看板もあった

小田急線の代々木八幡駅で線路沿いの道がなくなる

しかし、すぐそばには「春の小川 この通り」との看板が!住所は渋谷区富ヶ谷だ

代々木八幡駅付近の商店街の中にある細い路地を進む

マンションや住宅の間をすり抜けると・・・

レンガが敷かれた通りに出た。前方の路地がたどってきた道だ

マンホールには「合流」と記されている

そうか! ここで宇田川と合流するということか!(下水道と書かれているのは気になるが・・・)。位置も東京都建設局の地図とほぼ一致する。さて、今度は宇田川を下流へと進むことにしよう。

![[Y]山側](http://yama-gawa.com/wp-content/uploads/2018/01/logo_ya.png)