株式会社テンホウ・フーズを設立

大石さんの父親で、孝一郎おじいさんと百代おばあさんの息子が、初代社長となった大石孝三郎(おおいし・こうざぶろう)さんだ。

初代社長は、当時まだ珍しかったアマチュア無線などを愛好する機械好きで、その道に進むべく勉強していたが、お店が繁盛しているということもあり学校を中退。天宝 鶴の湯 餃子菜館を引き継ぐべく働き始めたそうだ。

初代社長はバイク好きでもありBMWに乗り、岡持をもって配達もしていたそうだ

「自分のやりたいことを諦めてまでお店をやるんだから・・・どうせだったら、大きな商売にしたい」と初代社長は考えていたそうだ。

そして、1973(昭和48)年に、株式会社テンホウ・フーズを設立する。社名は、両親が立ち上げた旅館「天宝 鶴の湯」から「天宝」の名を受け継いだ(麻雀の役である「天和」や、「天宝=天の宝」を意味することも、社名として採用する理由になったとのこと)

また当時は、「すかいらーく」や「セブンイレブン」といった、“横文字”の社名を持つ新しい会社が、勢いを増している時代でもあった。そうしたことからも、会社をこれから大きくするに当たっては、社名は横文字がいいだろうと考え「テンホウ」としたそうだ。

百代おばあさんに抱っこされているのが大石さん。右が初代社長

店内もリニューアルした

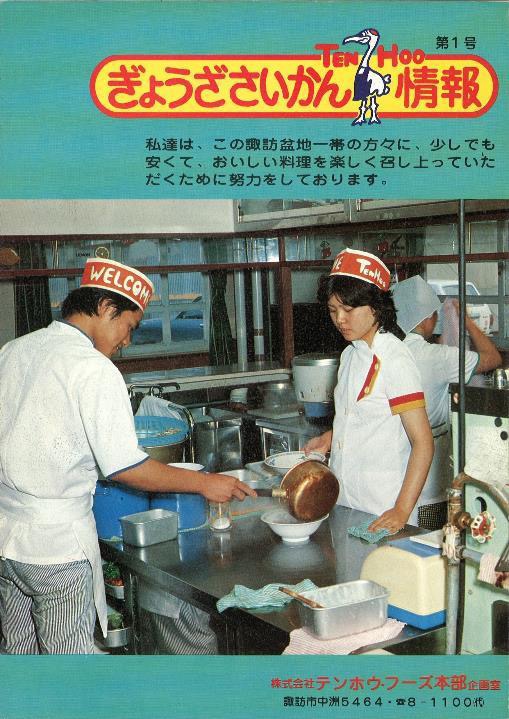

当時の厨房のようす

1973(昭和48)年には、2号店の「ぎょうざさいかん 城南店」を出店

そして、驚くべきことだが、2号店を出店したタイミングでセントラルキッチン(チェーン店が一括して調理や食材の下処理などを行うことで規模のメリットを追求する施設)を建設する。

当時、初代社長はそのころ急成長を遂げていた「すかいらーく」(1970年<昭和45>年に開店した、日本におけるファミリーレストランチェーンの草分け的存在)を研究していたそうだ。

また、「セブンイレブン」などのコンビニチェーンも、爆発的に広がっていた時代だ。初代社長は、そういった存在に注目しており、気になる店舗が開店すると、自ら出向いて積極的に視察・試食を繰り返していたそうだ。

この時期、そうした“新しい会社”の仕組みを参考に、テンホウもいちはやく外食産業化を図っていたというわけだ。

初のセントラルキッチンを建設。しかし2年後に全焼、その後再建した

1981(昭和56)年には、山梨県に甲府店を出店し、長野県外への進出を果たす。しかし、初代社長いわく「やることなすことすべて失敗した」ということで、1年持たずに撤退したそうだ。

だが大石さんによると「初代社長はちょっと落ち込んでいたようですが、次の年にはもう南松本に出店しました」と笑う。

1970年代の外食産業は、とにかくチェーン展開で店舗を増やそうとしていた時代だ。どこに行っても同じ味、同じサービスを追い求めて、日本中でそうした店がものすごい勢いで増えていった。

しかし、1980年代に入ると徐々に同じ方法での成長は頭打ちになっていく。そして、外食産業の新たな波“新業態”の店舗が登場してくる。すかいらーくが「ジョナサン」や「藍屋」、「バーミヤン」を展開していったように、テンホウでも新業態を模索する時期が続いたそうだ。

-

テンホウの新業態

1983(昭和58)年 中華そば大石屋(FC)

1985(昭和60)年 スパゲッティくるみの木

1991(平成3)年 中華そばてんほう

1992(平成4)年 ファミリー弁当(FC)

1994(平成6)年 湯麵屋テンホウ

1998(平成10)年 炭焼屋テンホウ

2002(平成14)年 コロちゃんのコロッケ

※FC=フランチャイズ

この時代は、フランチャイズ(親企業が加盟店に一定地域内での営業販売権与えるシステム)を利用して、急速に店舗数を増やす会社が多かった。しかし、なかには規模の拡大を優先するあまり、加盟店の売り上げが低迷する会社もあり社会問題化していたそうだ(横道にそれるが、現在のコンビニチェーンの問題と酷似していると思う)

結局、テンホウにおいては新業態は定着しなかったが、初代社長は「誰かが不幸になるような会社にはしたくない」という思いに至り、店舗数を急速に拡大するよりは、地元である長野県できちんとした商売をやっていこうと、もともとの業態に集中するようになったということだ。

テンホウの創立15年目には新工場を竣工

そのころ使われていた餃子の製造機。テンホウでもっとも古いタイプとのこと

当時、お客さん向けに発行されていたという冊子

1988(昭和63)年には新工場を竣工。初代社長は、生産体制の効率化を進めると共に、広報・宣伝に関しても先進的だった。

お客さんに向けて会社の取り組みを広報誌を使って積極的にアピールしたり、さまざまな媒体を利用して“派手に”宣伝を行ったそうだ。

松本電鉄(現アルピコ交通)のバス

「テンホウ 城南店」のオープン時には気球が!お客さんを乗せるイベントも行われた

初代社長は、2012(平成24)年に息子である大石さんが社長を引き継いだあとも、諏訪市の「中華そばてんほう 城南店」で、時折その腕をふるっているそうだ。

つまり、タイミングが合えば現在でもテンホウの“オリジナルの味”が楽しめる可能性があるのだ。

「テンホウ諏訪 城南店」と並んで建つ「中華そばてんほう 城南店」。メニューはそれぞれ異なる

初代社長は現在75歳。新商品である餃子の皮を使ったアップルパイは、自らが熱心に開発した商品とのこと。

衰えることを知らないそのモチベーションに、百代おばあさんから脈々と続く“志”を感じた。

餃子の皮を使ったアップルパイはなんと80円!

終わりに

後編では、現社長である大石さんが語る「テンホウの今とこれから」についてお伝えする予定だ。

(※後編に続く)

![[Y]山側](http://yama-gawa.com/wp-content/uploads/2018/01/logo_ya.png)